海雾是海洋常见的天气现象,其对船只的航行安全造成严重威胁——据统计,全世界32%的船舶碰撞事故与海雾有关。海雾对冰区航行安全带来影响尤其严重,中国第35次南极考察队“雪龙”号极地考察船就曾受突发海雾影响在南极阿蒙森海触碰冰山。由于自然环境恶劣,在南大洋地区开展海雾观测试验十分困难,观测资料的匮乏导致南大洋海雾生消机制还存在许多未知。

本研究利用2013-2023年中国南极科考(第30至第39次,航行时段主要集中在南半球夏季,也即12月至次年2月)“雪龙”号船载观测数据和ERA5再分析数据,提出了两种使用再分析数据判断南大洋夏季海雾发生的方法:第一种方法考虑了海气温差与相对湿度,侧重于对低层大气热结构的分析,第二种方法则考虑了云底高度与降水量,侧重于对云与雾相似性的分析。两种方法得到的南大洋1979-2019年的海雾发生频次较为一致(如图1),呈现出3个海雾高发区特征,中心分别位于分别为德雷克海峡东部至南极半岛东北部,罗斯海北部,巴勒尼群岛附近,并且通过历史观测初步证明了再分析结果的合理性。

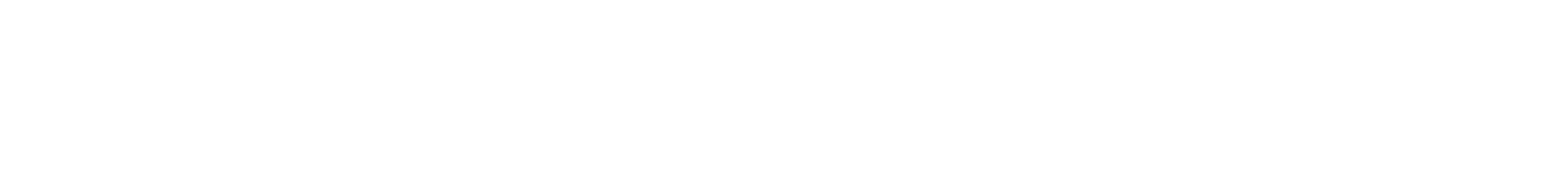

图1 基于方法1(a,M1)和方法2(b,M2)给出的1979-2019年间南大洋夏季海雾频次占比(RSF,也即海雾时段占据关注时段的比例)及两种方法结果差值(c)的空间分布。黑色虚线框表示海雾高发区域,其中的数值表示RSF的平均值。(d)为基于M2方法筛选出的海雾事件中海气温差及相对湿度的沿纬度分布情况。

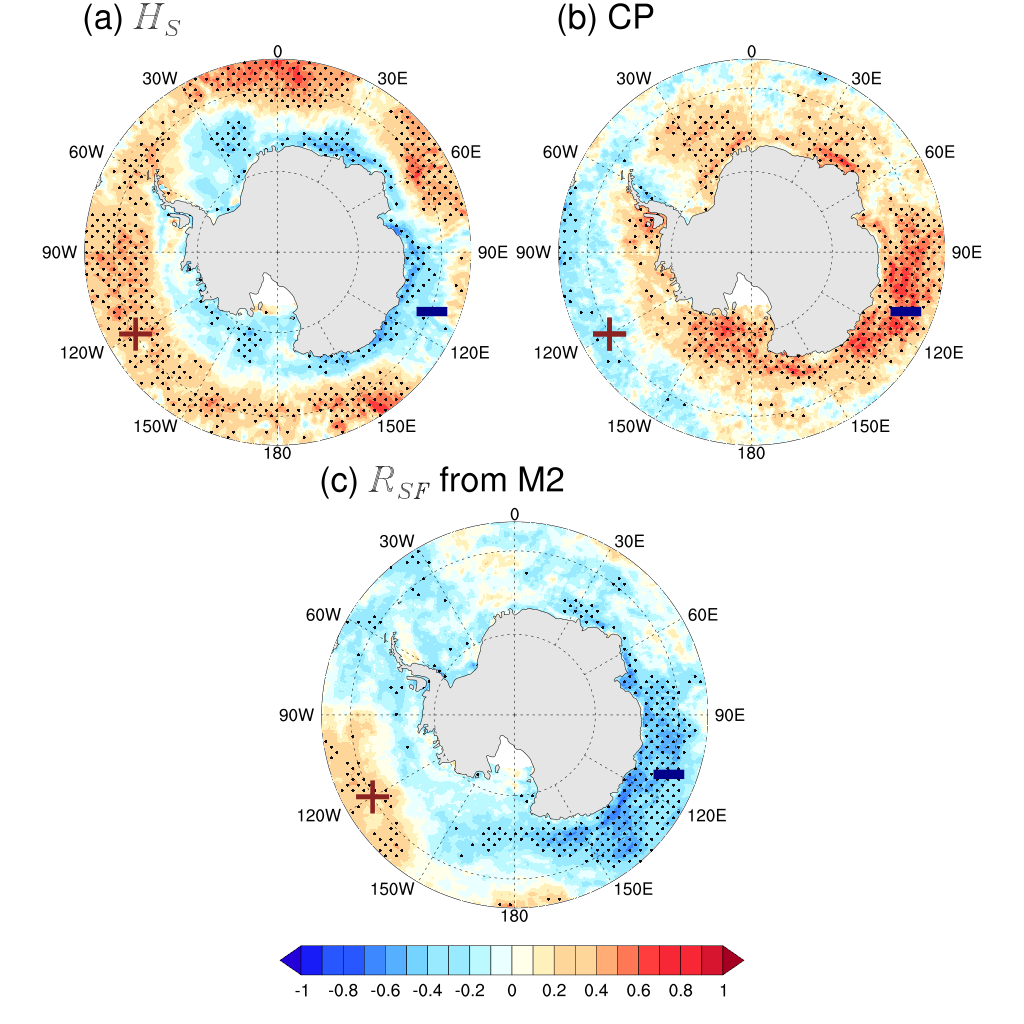

进一步分析发现,南大洋海雾频次的时空分布受两种过程调控。第一种是海表面附近的湍流热传输,其与月平均的低层大气平流加热关系密切。向下的感热通量可将热量输送至海表,降低近地层大气温度至露点温度进而形成海雾。这一机制可能主要决定了海雾频次基本的气候态空间分布。第二种过程是降水,尤其是对流性降水:海雾高发海区一般远离低压中心,那里常是气旋与锋面降水的高发地。降水对海雾频次的年际变率产生了关键的调控,是海雾与南大洋主要气候变率(如南半球环状模,SAM)产生关联的重要因素。两种机制共同控制海雾频次的长时间趋势变化,使得过去40年南大洋夏季海雾在120°W为中心的边缘海显著增加,而在120°E为中心的主要海域均显著降低(图2)。由于海雾常伴随毛毛雨的发生,因此南大洋海雾长期变化可能与降水频谱变化关系密切,而与降水量不存在显著关系。

图2 SAM指数与感热通量(a)、对流性降水(b)、基于M2方法的RSF(c)的相关系数。打点为显著区域,+表示对海雾的产生起促进作用,-表示对海雾的产生起抑制作用。

研究成果于2025年2月1日在国际著名期刊Geophysical Research Letters发表,题目为“Atmospheric advection and precipitation control fog's occurrence over the Southern Ocean in summer”。国防科技大学气象海洋学院与南方海洋实验室联合培养的硕士研究生江可悦为文章第一作者,我实验室极地海洋与气候变化创新团队核心成员、中山大学大气科学学院韩博副教授为通讯作者,合作者包括实验室主任陈大可院士,中山大学大气科学学院杨清华教授、刘长炜副教授,芬兰气象研究所Timo Vihma教授。

该研究得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、南方海洋实验室自主项目和欧盟地平线2020计划项目等的支持。