近日,我实验室极地海洋与气候变化创新团队在地学著名期刊Geophysical Research Letters发表了题为“The Emerging Arctic Shipping Corridors(兴起的北极航运走廊)”的北极航道研究成果。该研究被选为杂志当期封面论文(图1),同时被Nature杂志选为研究亮点(Research Highlights)进行报道(图2),题为“Even ordinary ships will soon be able to sail the Arctic seas”。

图1. 2021年8月“雪龙2”号在北极高纬度水域(冰区)航行,未来北极高纬度水域航道的开通亦将成为可能

图1. 2021年8月“雪龙2”号在北极高纬度水域(冰区)航行,未来北极高纬度水域航道的开通亦将成为可能

图2.Nature杂志研究亮点(Research Highlights)报道

全球气候变化背景下,北极海冰发生了急剧衰减,北极航道的开通已经成为现实。相较于经苏伊士运河的传统航道(亚洲-欧洲),北极东北航道的航程缩短了接近40%,北极航道的巨大经济和社会价值,使其有望成为连接欧洲、北美和亚洲的重要经济通道。然而, 北极航道的航行安全也面临着诸多挑战与限制, 如海冰状况、气象条件和地理因素等。

我实验室极地海洋与气候变化创新团队从海冰厚度和密集度角度出发,经过对第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)模式优选,并结合华盛顿大学PIOMAS海冰再分析数据,基于经典北极交通可达性模型(ATAM)和高时间分辨率海冰模式数据,预估了不同气候增暖背景下北极航道的可通航性。

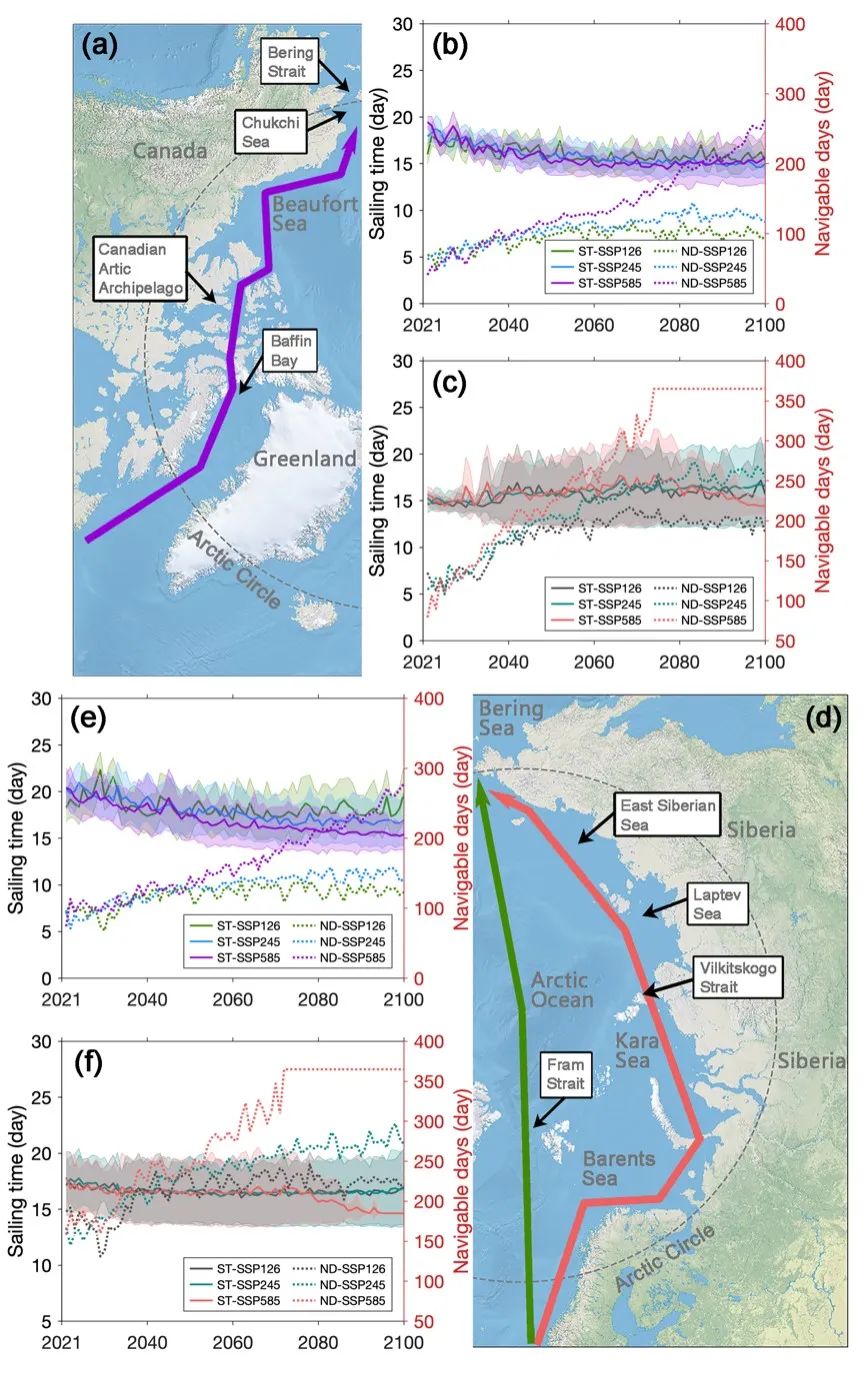

该研究识别了影响航行安全和影响北极航道开通与否的关键海区,发现即使是在可持续绿色能源排放情景下(SSP126),对于普通商船(OW型)和具有一定抗冰能力的商船(PC6型)来说,北极航道的可通航性也将显著增加。

研究同时发现,不同排放情景下,尽管都是面积指数,但是夏季可通航面积的变化规律与北极海冰范围/面积的变化规律不尽相同,意味着北极航道的可通航性是由海冰厚度和密集度共同决定,单一的海冰范围/面积缩减不能准确代表北极可通航性变化。在极端温室气体排放情景下(SSP585),当全球平均表面温度(decadal-averaged GMST)相较于前工业时代(1850–1900)异常达到+3.6°C时,PC6型商船能够在本世纪70年代实现全年通航。

图3. 2021-2100年,北极西北航道 [(a)图为概念图] 和欧洲航线 [(d)图为概念图, 包含东北航道(橙色箭头曲线)和中央航道(绿色箭头曲线)] 的年平均航行耗时(ST,实线)和逐年可安全航行总天数(ND,虚线)。(b)和(c)分别表示OW型商船和PC6型商船,从北美洲经由西北航道到达白令海峡安全航行所需的年平均最短航行耗时以及每年的可通航总天数;(e)和(f)分别表示OW型商船和PC6型商船,从欧洲经由欧洲航线到达白令海峡安全航行所需的年平均最短航行耗时以及每年的可通航总天数。

中山大学大气科学学院博士生闵超为文章的第一作者,我实验室极地海洋与气候变化创新团队核心成员、中山大学大气科学学院杨清华教授为通讯作者,合作者包括南方海洋实验室主任陈大可院士,创新团队首席科学家刘骥平教授,自然资源部第一海洋研究所舒启研究员,以及硕士研究生杨逸珺、周湘莹。

该研究得到了国家自然科学基金和南方海洋实验室创新团队建设科研经费等支持。

原文链接:

1. https://doi.org/10.1029/2022GL099157

2. Geophysical Research Letters封面链接:

https://doi.org/10.1002/grl.62455

3. Nature 亮点报道(“Even ordinary ships will soon be able to sail the Arctic seas”):https://www.nature.com/articles/d41586-022-01357-z

点击“阅读原文”查看链接。