我国西部如新疆、西藏等是“一带一路”的重要节点。近年来,在国家“一带一路”倡议下,这些地区的公路、桥梁、隧道等基础设施建设快速发展。西部高寒山区分布着大量的天然溜砂坡,人类活动以及自然因素的干扰极易诱发这类斜坡的失稳破坏,形成坡面地质灾害,对基础设施建设和安全运营以及生态防护造成极大威胁。

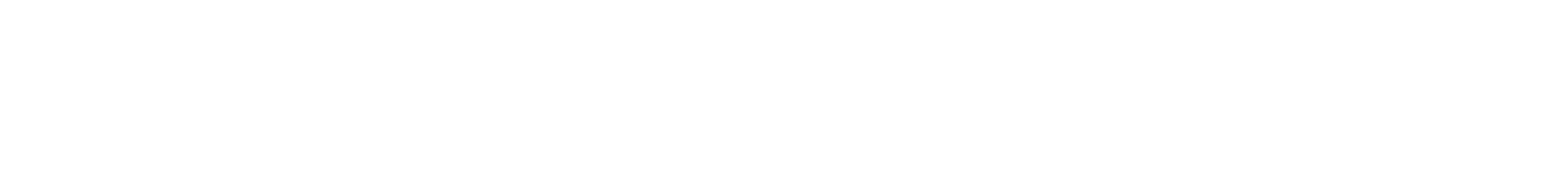

溜砂坡的形成与破坏一般都伴随着大量岩石碎屑颗粒的流动,并在此过程中形成较为明显的颗粒分选现象,即岩石碎屑颗粒按大小和形状沿着坡面形成有规律的排列。颗粒分选现象作为溜砂坡重要特征之一,直接影响其破坏所产生的岩石碎屑流整体的运动型态和滑移距离。目前,研究人员关于溜砂坡颗粒分选现象的表征与形成机制尚未形成统一的认识,因而系统深入地认识溜砂坡的颗粒分选现象对坡面地质灾害治理以及工程防护结构设计具有非常重要的参考价值。

图1. 溜砂坡形成与演化过程示意图

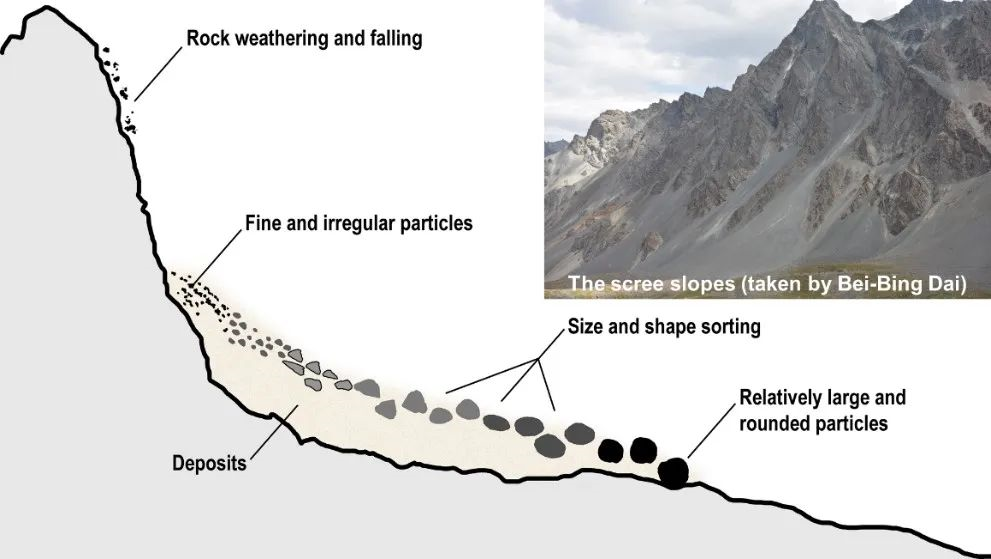

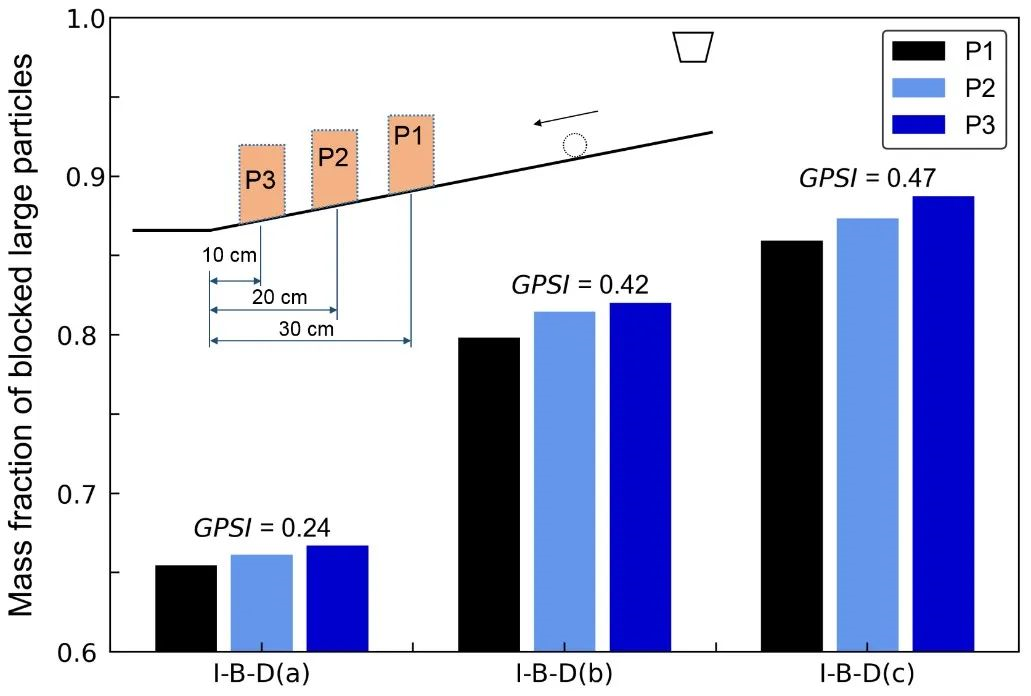

我实验室河口海岸与岛礁工程创新团队研究人员基于前期详细深入的现场考察与资料调研,设计了溜砂坡形成演化模拟实验装置,并以此开展了一系列的溜砂坡形成演化物理模型试验,提出颗粒形状相对规整指标(ORr)和颗粒粒径相对大小指标(SFr),并引入表征颗粒分选程度的图形分离参数(GPSI),系统揭示了颗粒基本性质(颗粒大小与形状)对溜砂坡分选特征的影响规律。与此同时,利用离散元数值方法模拟了溜砂坡的形成演化过程,通过设置示踪颗粒,分析了溜砂坡形成演化过程中岩石碎屑颗粒运动规律、颗粒相互作用方式和能量耗散机制,揭示了颗粒基本性质对溜砂坡形成演化及分选特征影响的底层物理力学机制。

图2. 溜砂坡形成演化过程的物理模型实验

图2. 溜砂坡形成演化过程的物理模型实验

图3. 溜砂坡形成演化过程的数值实验

该项研究表明,溜砂坡颗粒分选现象的产生主要取决于岩石碎屑流在流动过程中不同颗粒其动能耗散率的差异,粒径小且形状不规则的颗粒其动能耗散率较高,粒径大且形状相对规则的颗粒其动能耗散率较低,从而进一步揭示颗粒形状相对规整指标和颗粒粒径相对大小指标的高低决定了颗粒动能耗散率的差异程度,导致了颗粒运动距离的差别,并最终影响溜砂坡岩石碎屑堆积体的颗粒分选特征。该项关于溜砂坡形成演化以及颗粒分选现象物理力学机制的研究成果,将为溜砂坡滑坡灾害治理以及工程防护结构设计提供有力的理论支撑和科学依据。

图4. 颗粒分选特征影响工程防护结构设计

该研究成果于2022年5月13日在线发表在地学国际权威期刊Journal of Geophysical Research: Earth Surface,论文题目为:Particle Sorting in Scree Slopes: Characterization and Interpretation From the Micromechanical Perspective。我实验室河口海岸与岛礁工程创新团队骨干成员戴北冰副教授为文章第一作者。该项研究得到了中国国家自然科学基金项目、广州市科技计划项目和中山大学大学生创新创业训练计划项目的资助。