“暖北极-冷欧亚”(WACE)模态以巴伦支海-喀拉海地区的快速增暖和欧亚地区冷事件频发的鲜明对比为主要特征。“北极-欧亚”气温型(“暖北极-冷欧亚”及其反位相)的频繁出现代表中高纬度地区大尺度温度梯度和大气斜压性发生了显著变化,影响到高空急流和西风带Rossby波等,已经对欧亚大陆生态系统平衡和中国人群健康都产生了不可估量的影响。我实验室海洋-陆地-大气相互作用与全球效应创新团队揭示了“暖北极-冷欧亚”次季节变化对中国东部冬春季极端气候(极端冷暖转换、沙尘暴和霾日数)存在显著影响。

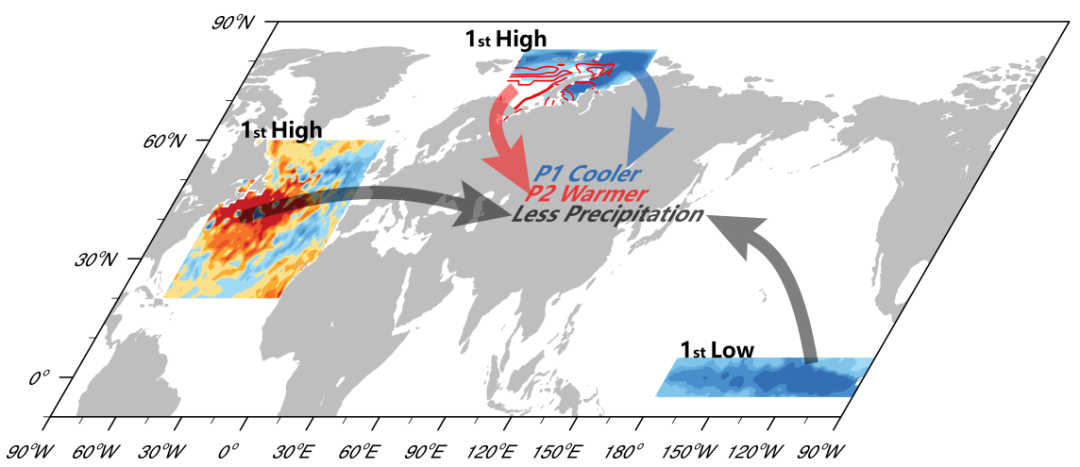

2020年冬季中国北方出现极端冷暖转换,2021年春季消失十几年的超级沙尘暴重现华北。海洋-陆地-大气相互作用与全球效应创新团队发现这两次极端事件均与冬季巴伦支海气候的次季节反转有关。“暖北极-冷欧亚”的次季节反转调控了2020/21年中国东部冬季气温的极端冷暖转换,出现了破纪录寒潮和暖潮事件(Zhang和Yin等,ERL,2021)。2020年晚秋初冬海冰和气温模态的快速变化也导致蒙古国前后冬温度出现1979年以来的最强反转(图1)。前冬沙源地的大气温度和土壤温度持续偏低(1979年以来最低)。后冬温度都持续偏高(1979年以来最高)。前期低温会导致更深的冻土层,后期温度升高,土壤解冻后失墒较快,土质变得更加疏松,产生充足的沙源(Yin等,NSR,2021)。一遇大风,浮尘就会随风而起,极易产生沙尘或沙尘暴。

图1 前期气候强迫因子影响2020/21年沙源地气候异常的示意图:北极气候异常逆转导致沙源地前冷后暖,东太平洋冷海温和西北大西洋暖海温导致沙源地降水偏少

华北地区的冬季霾日数存在明显的次季节变化,也就是2月霾日数的变化与前冬的变化并不一致。那么,WACE是否与2月华北霾污染存在一定联系?创新团队发现1月“暖北极-冷欧亚”模态与2月华北地区的霾污染减弱有密切联系(Zhang和Yin等,JC,2022)。研究结果表明,当1月“暖北极-冷欧亚”模态增强时,二月北极海冰的进一步流失、欧亚土壤温度变冷加剧。北极海冰异常和欧亚土壤温度异常的共同作用及其相关的东北亚地区的气旋环流异常为华北污染物的扩散提供了有利的环境,近地面风速增大,导致霾减弱(图1)。此外,这一关系在上世纪90年代末之后显著增强,与北极深层变暖现象有关。当北极深层变暖时,欧亚变冷也加强,2月北极海冰的流失以及欧亚土壤温度变冷相比于90年代前期均加强,气旋性环流异常以及气象条件的响应也更加显著(图2)。

图2 (a)1990s前(P1,1980-1999)与(b)1990s后(2000-2019)一月“暖北极-冷欧亚”模态与二月华北霾污染的联系及相关物理机制的示意图

该系列研究成果由海洋-陆地-大气相互作用与全球效应创新团队首席科学家王会军院士、骨干成员尹志聪教授及其他来自南京信息工程大学大气科学学院的合作者共同完成,发表于国际著名期刊National Science Review, Journal of Climate, Environmental Research Letters上。该研究得到了国家自然科学基金、南方海洋科学与工程广东省实验室创新团队建设科研经费等的支持。

相关论文链接:

Yin, Z. C., Wan, Y., Zhang, Y. J., Wang, H. J.#, 2021. Why super sandstorm 2021 in North China, National Science Review, https://doi.org/10.1093/nsr/nwab165

Zhang, Y. J., Yin, Z. C.#, Zhou B. T., Wang, H. J., 2022. Possible Relationship between January “Warm Arctic-Cold Eurasia” and February Haze in North China, Journal of Climate, 35 (13): 4115-4130. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-21-0465.1

Zhang, Y. J., Yin, Z. C.#, Wang, H. J., He S. P., 2021. 2020/21 Record-breaking Cold Waves in East of China Enhanced by the “Warm Arctic-Cold Siberia” Pattern, Environmental Research Letters, 16. 094040. DOI: 10.1088/1748-9326/ac1f46