南极陆架海床形态能够直接影响近海环流、水团、海冰和冰架的时空变化特征,是调控极地气候系统的重要因子之一。准确刻画高分辨率的海底地形对深入理解南极近海物理海洋环境和生物化学过程非常重要。前人的研究表明,南极潮汐流场在陆坡处会由于水深的急剧变浅而显著增强,而陆坡上较深的海槽又可以诱导南大洋深层暖水入侵陆架,从而提高南极陆架水团的热含量和冰架的底部融化率;另外,南极近海磷虾的生物量也会受到水深的强烈影响,从而间接调控高级哺乳动物的繁殖和空间分布特征。因此,掌握更加精确的高分辨率海洋测深和冰腔形态数据,有利于深入理解南极的海洋环流、水团和冰架底部质量平衡过程,也有利于深入认识南极海洋生物化学过程和生态特征。然而,由于南极严苛的自然环境和有限的观测手段,大部分海域依然处于未勘测状态,南极海底地形观测依然亟待加强。

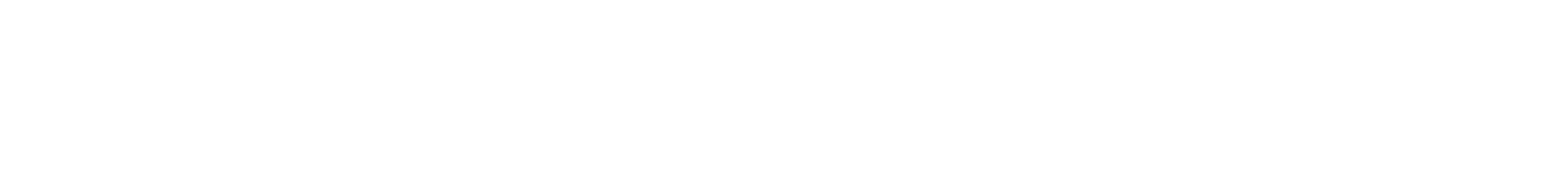

我实验室前沿研究中心极地海洋组通过使用水文观测数据,特别是南极象海豹水文观测数据集MEOP,改进了国际通用的海底地形数据集IBCSO V1中南极普里兹湾海域的测深数据(图1)。修正后的普里兹湾水深与IBCSO V1相比,在西冰架附近发生了实质性变化。与IBCSO V1中普里兹湾区域相对平滑的海底形态不同,修正后的测深显示出更精细和不规则的海床形态,而且在四女士浅滩东侧出现了一个新的海槽,平均深度约600m。

图1 (a) IBCSO V1的海床深度(单位:m)。(b) 修正后的地形(单位:m)。

借助于一个高分辨(水平网格距约1.5公里)的区域海洋-海冰-冰架耦合模式,本研究揭示了普里兹湾环流、热输运和埃默里冰架底部融化对地形修正的敏感性响应。基于相同的模式配置和参数化方案,执行两组启用不同地形数据的敏感性试验,第一组实验使用了RTopo-2(陆架地形来自于IBCSO V1;冰腔形态来自于BEDMAP2)作为陆架水深数据(Result A),第二组实验使用修正地形作为陆架水深数据(Result B)。

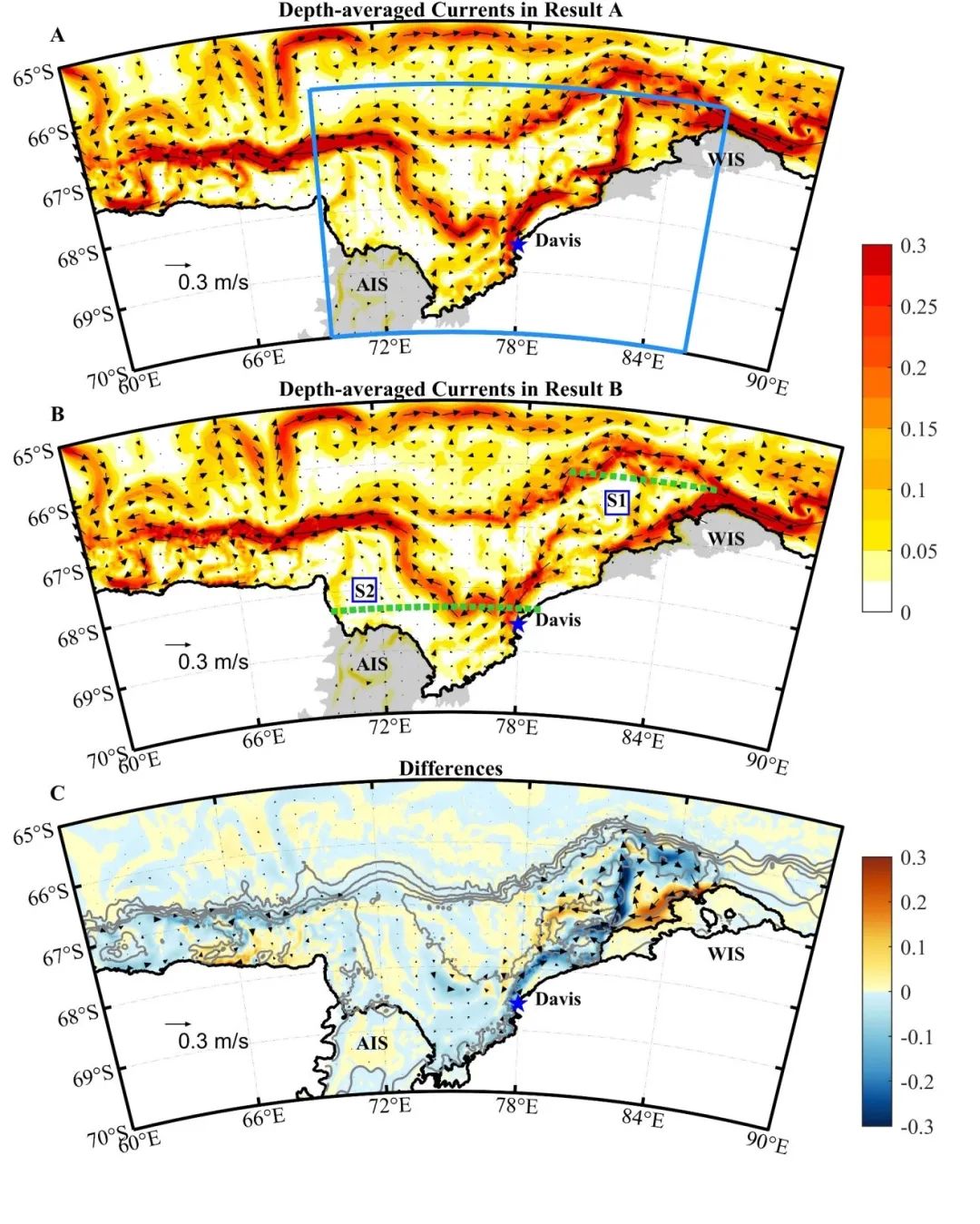

在Result A中,普里兹湾东岸流起源于82°E - 90°E的陆架波折处并呈现出两个发源区;与Result A不同,Result B仅呈现出一个普里兹湾东岸流的发源区(图2)。Result B中,当普里兹湾东岸流穿过67°S,部分支流转向至陆坡方向,这恰好与修正地形中西冰架北部海床的变化相一致。为了保持位涡守恒,海洋水柱在海槽内逐渐拉伸,进而在该海域产生了一个小型的气旋式环流。在普里兹湾东岸流沿海岸线从西冰架前缘流至埃默里冰架东部的过程中,Result B中的流速比Result A中显著减弱,最大差异(0.2 m·s-1)出现于西冰架西侧到南极戴维斯科考站之间。

图2 (a-b) Result A和Result B中深度平均海流的速度(m·s-1)。(c) Result A和Result B之间的差异(B减去A)。

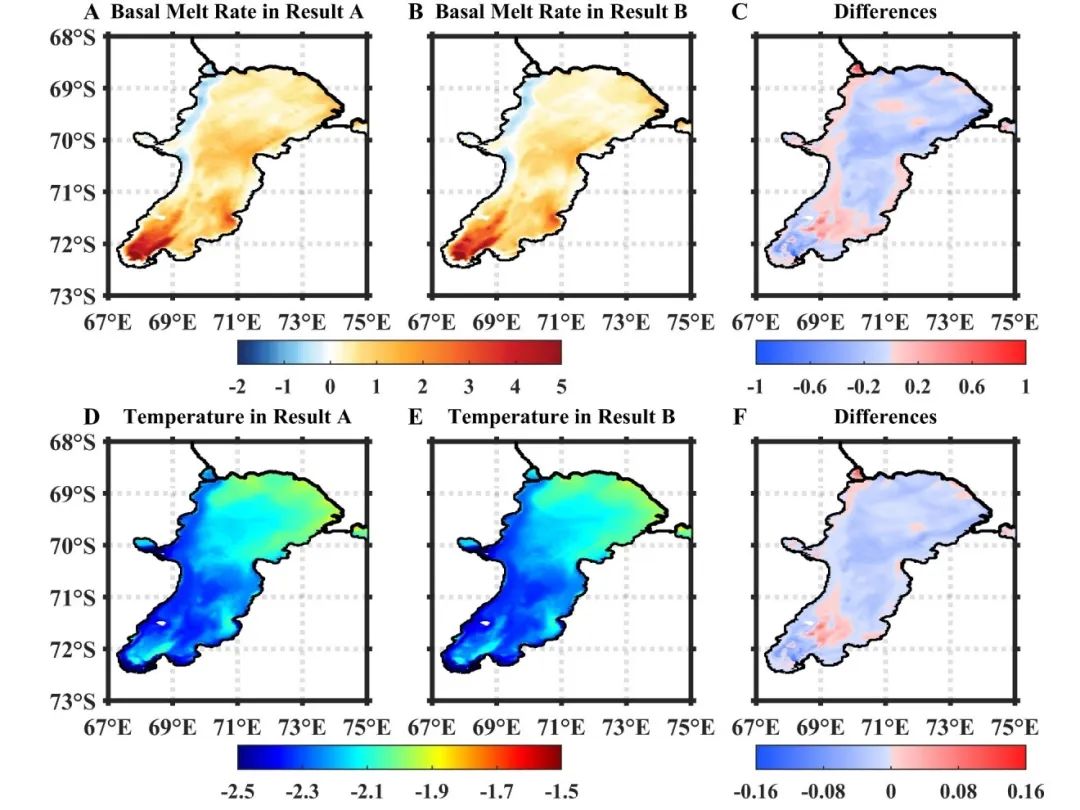

普里兹湾环流和水团性质的变化也造成了埃默里冰架前缘热输送的差异,从而改变了冰架底部的质量平衡过程。图3显示了两组数值实验之间埃默里冰架底部冻融率的变化。埃默里冰架中部和东部的融化速率在Result B中显示出降低的特征,同时西侧的再冻结速率也在降低。因此,Result B的底部融化率和再冻结率均低于Result A,净底部融化率降低了约13.04%,接地线处融化率的最大减少量可达1 m·yr-1。

图3 (a-b) Result A和Result B中埃默里冰架的底部冻融率(m·yr-1,融化为正)。(c) Result A和Result B 之间的冻融率差异(B减去A)。(d-e) Result A和Result B中埃默里冰架底部水团的位势温度(℃)。(f) Result A和Result B 之间的位势温度差异(B减去A)。

本研究利用水文观测获得的水深数据优化了南极普里兹湾近海海床数据集,并深入研究了普里兹湾东侧的环流形态,及其对陆架水团性质和冰架质量的潜在影响。研究结果表明,进一步加强南极海底水深观测,获取更加准确的海床和冰腔形态数据,对深入理解复杂的极地气候系统具有重要意义。

该研究成果于2022年8月29日发表于Frontiers in Marine Science,题目为“On the influences of the continental shelf bathymetry correction in Prydz Bay, East Antarctica”。南方海洋实验室前沿研究中心极地海洋组刘成彦副研究员和王召民教授为文章通讯作者,河海大学硕士研究生孙冲为文章第一作者。

该研究工作得到了国家自然科学基金专项项目、南方海洋实验室创新团队建设科研经费的支持。

原文链接:https://doi.org/10.3389/fmars.2022.957414(阅读论文请点击“阅读原文”)