北极海冰是全球气候系统的重要组成部分。作为大气和海洋之间的媒介,北极海冰通过调控大气和海洋之间的热量、动量和物质交换,进而影响局地乃至全球的气候和生态系统。全球变化背景下,近40年来,北极海冰范围显著减小,海冰厚度显著变薄。前人研究指出,2011 - 2012年冬季的多年冰量创下有卫星观测记录来的历史新低,这为2012年出现近40年来的海冰范围最小值提供了前提条件。

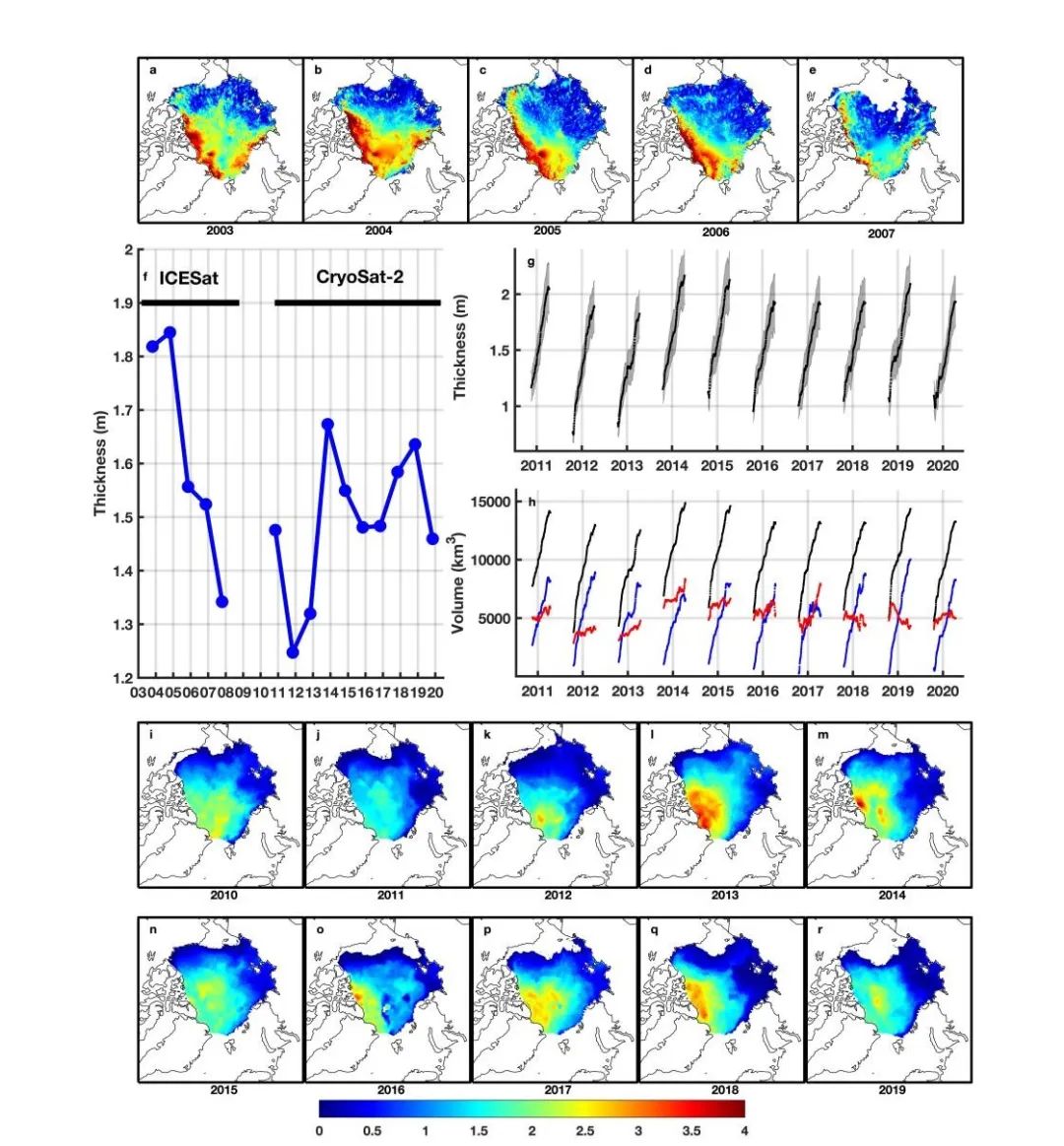

我实验室极地海洋与气候变化创新团队研究了本次北极海冰厚度极端变化的成因。通过对比北极海冰厚度的卫星观测资料(ICESat,Cryosat-2)以及自主研发的海冰再分析数据(CMST),确认了北极海冰平均厚度于2011年秋季达到有卫星记录以来的历史最低值(图1)。研究发现,相比2010至2016年的多年平均, 2011年海冰生长季通过弗拉姆海峡流出了偏多233 km3的多年冰。同时,2011年夏季北极云量异常导致海冰表面吸收的辐射通量增加,而且由于更年轻、更薄的海冰对冰漂移和融化等动力学和热力学效应更加敏感,因此在进入海冰消融季节后,北极海冰对表面净辐射异常的响应更强。该研究强调了北极动力和热力过程对海冰厚度变化的共同影响,可为近年来的北极海冰厚度变化趋势研究提供参考。

研究成果于2022年9月1日被国际著名期刊Environmental Research Letters录用发表,题目为“Unprecedented Arctic sea ice thickness loss and multiyear-ice volume export through Fram Strait during 2010-2011”。我实验室极地海洋与气候变化创新团队骨干成员、中山大学大气科学学院李雪薇博士为第一作者,创新团队核心成员、中山大学大气科学学院杨清华教授为通讯作者,合作者包括实验室主任陈大可院士、中国极地研究中心于乐江副研究员、青岛海洋科学与技术试点国家实验室牟龙江副研究员、中山大学大气科学学院博士生闵超和英国南极调查局Paul R Holland博士。

该研究得到了国家自然科学基金和南方海洋实验室创新团队建设科研经费的支持。

图1 北极秋季海冰厚度的年际变化

(a-e)基于ICESat(2003-2007)的秋季(10 - 11月)冰厚的空间分布;(f)基于ICESat(2003-2007)和CryoSat-2(2010-2020)卫星数据集的秋季海冰厚度年际变化;(g) 2010年10月至2020年4月基于CS2SMOS数据集的冰区内海冰平均厚度的日变化特征;(h) 2010年10月至2020年4月基于CS2SMOS数据集的北极海冰体积总量(黑色)、一年冰(蓝色)和多年冰(红色)的日变化特征

原文链接:https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac8be7(阅读论文请点击“阅读原文”)