2020年3月18日,南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)(以下简称“南方海洋实验室”)深海生命与生态过程创新团队在“西太平洋典型海山生态系统的关键过程及驱动机制”项目的资助下,团队核心成员、中山大学海洋科学学院副教授谢伟乘坐 “深海勇士”号载人潜水器,在南海1600米水深处,首次发现一具长约三米的“鲸落”。据了解,这是我国科学家第一次发现该类型的生态系统。

当鲸鱼在海洋中死去,它的尸体最终会沉入海底,生物学家称这一过程为鲸落(Whale Fall)。一座鲸鱼的尸体可以是供养深海生命的食物,这是它留给大海最后的温柔。鲸落与深海热液、冷泉一样,是深海生命的绿洲,孕育着丰富多样的深海生命。在北太平洋深海中,至少有43个种类12490个生物体依靠鲸落生存,其中一些是鲸落特有种类。同时,鲸落还促进了海洋上层有机物向海洋中下层的运输,在海洋碳汇中发挥着不可忽略的作用。

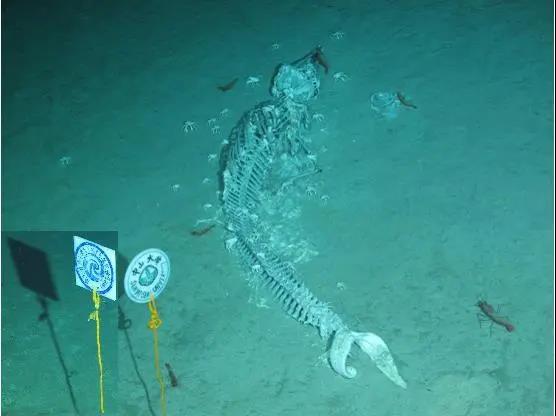

潜器云台拍摄南海鲸落

国际上对鲸落的研究始于1987年,夏威夷大学的科考人员乘坐潜水器首次发现海底的鲸落生态系统,随后科学家们逐渐揭开了这一另类生态系统之谜。近年来,随着全球气候的变化及人类活动的影响,海洋中鲸类的数目在急剧减少,鲸落也变得稀少,其对深海生命和生态过程以及海洋有机碳循环的长远影响,是目前海洋科学家们关心的国际前沿问题之一,而我国在此领域的研究尚处于起步阶段。

此次发现的鲸落处于南海中部海山上,根据其形态特征,初步估计为一只齿鲸尸体,初步被认为是鸟嘴鲸。该鲸落附近有数十只白色铠甲虾、红虾、蠕虫以及数只鼬鳚鱼,呈现区带分布。该落鲸尾部仍然能观察到有机组织,提示该鲸落的降解时间可能并不是很长。

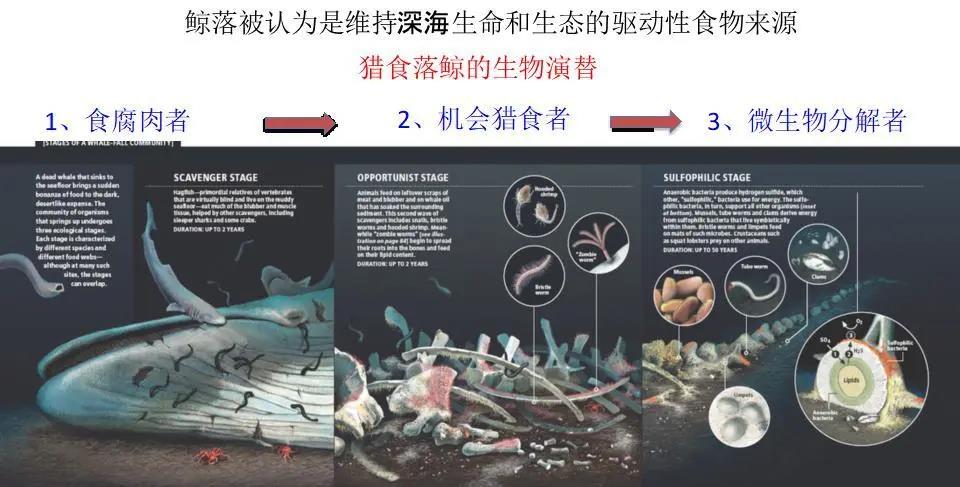

鲸落被认为是维持深海生命和生态的驱动性食物来源,鲸鱼尸体分解的不同阶段支持着从大鲨鱼到微小细菌等生物群落的演替。第一阶段被称为移动清道夫阶段,即鲨鱼和螃蟹等食腐动物清除鲸鱼的软组织。第二阶段为机会主义者阶段,其他的异养动物(如蜗牛和蠕虫)利用较大的食腐动物提供的剩余食物,它们在鲸落周围的沉积物中定居下来,并在鲸骨上或鲸骨内清除任何的残留物。第三阶段是化能自养阶段,鲸骨腐烂时产生硫化氢,某些细菌可以直接从硫中获取能量,而较大的生物则依赖于生活在它们体内的减硫细菌(称为细菌共生)(Hilario, A. et al. 2015)。下潜科学家谢伟推断,本次发现的鲸落尚处于降解的第一阶段,具有长期观测研究的价值。

太平洋鲸落降解的三个阶段(图片修改自:Hilario, A. et al. 2015, Mar. Ecol.)

下潜科学家谢伟